› Dans :

› Durée de lecture :

› Par :

Thomas

FICHIERS JOINTS :

↓ Table des matières

- Avant-propos

- Introduction

- 1. Mettre fin à l’enrôlement des désirs

- 2. Mettre fin aux affections aliénantes

- 3. Mettre fin aux processus asservissants

- Mot pour la fin

↓ Contenu

Avant-propos

Cette investigation philosophique a été rédigée dans un fort élan de motivation en 2018. Elle se compose d’une introduction et de trois chapitres. Je projetais initialement d’écrire un quatrième et cinquième chapitre avant de conclure, mais pour tout un tas de raisons, je n’ai jamais pris le temps d’achever ce projet. Sept années plus tard, je suis retombé dessus, et j’ai trouvé dommage de laisser ce fichier .odt sur un cloud, inaccessible à la lecture. J’ai donc décidé de le mettre en ligne sans le retravailler, au risque de ne plus être d’accord avec certains éléments.

L’écriture est certes individuelle, mais la réflexion est évidemment collective. En 2017 et 2018, au-delà de mes propres recherches, Aviv et Raphaël m’apportaient beaucoup de leurs idées et travaux, et ce texte n’aurait pu voir le jour sans leur présence. À eux s’ajoutent également de nombreux échanges informels avec d’autres ami·es ou dans le cadre des regroupements second souffle. Merci de m’avoir appris beaucoup.

Enfin, ce texte présente une recherche à propos de posture éthique, de comment l’articuler afin qu’elle soit juste, non moralisante, et qu’elle ne vienne pas affecter négativement d’autres personnes. Alors que je me croyais capable d’une telle posture lors de l’écriture, j’ai pu constater les années passant que j’étais faillible, et que j’ai pu blesser des personnes dans différents contextes. Je m’excuse auprès d’elles, et je vous invite donc à être critique lors de votre lecture en considérant ce texte comme une recherche comportant nécessairement des erreurs, des maladresses, et des angles morts.

Introduction

L’acteur ou l’actrice éducative peut-elle envisager son action au sein d’une éthique ?

Dans un premier temps, je tiens à éclaircir la portée de ce questionnement afin que nous puissions tous entrer dans la même étendue réflexive. Cette interrogation est en effet plus ou moins intelligible par tout un chacun, selon le sens donné aux mots. Certaines personnes l’interpréteront par « L’éducateur peut-il transmettre à des apprenants des valeurs morales ? », alors que d’autres par « Est-il possible qu’une actrice éducative travaille en cohérence avec son propre système de valeurs ? »

Premièrement, il serait malvenu de considérer une éducation portant l’éthique au niveau le plus haut de ses préoccupations comme une transmission (ou une inculcation) de valeurs morales préétablies :

- Lorsque la « morale » est envisagée comme un corpus (un ensemble) constitué par des valeurs propres à une société, elle se charge alors de classifier ce qui relève du bien et du mal. Le corolaire de cette proposition est que les membres appartenant à cette société ont rarement le choix de questionner cette classification.

- Les individus appartenant à cette société trouvent facilement en elle des réponses aux questionnements que génère la confrontation de leur existence avec le monde. Finalement, on peut penser que ces individus nient en partie l’absurdité de leur condition humaine (la mort, l’injustice, le temps non réversible…), car ils ne sont pas en mesure d’accepter que leur condition humaine n’est pas un sens particulier.

- Au contraire, l’« éthique » constitue chez les personnes l’ensemble des valeurs qu’elles ont pu produire suite à des raisonnements issus de réflexions et de recherches. C’est-à-dire qu’elle constitue l’ensemble des valeurs acquises individuellement à travers un processus d’expérimentation (expériences physiques ou de pensées), processus enclenché par un état spéculatif. Au niveau intra-individuel (au dedans de l’individu), ces valeurs vont prendre la forme d’une nouvelle trame propre à soi, et qui représentera un guide à suivre afin d’être et d’agir selon cette éthique. En permettant d’envisager la morale de façon critique, l’éthique permet donc à chacun de s’affranchir de ce « manuel collectif » préétabli.

- Ici, l’individu accepte que la confrontation de son corps au monde n’est pas un sens particulier ou une destinée. Cela lui permet d’accueillir chaque nouvelle expérience de manière beaucoup plus juste, car il est en recherche de réponses approchant au maximum de quelque chose de vrai, et non de réponses calibrées à une morale rassurante.

Formulé différemment, une personne animée par l’éthique est une individualité agissant pour maintenir et accroître son autonomie, et luttant pour annihiler la violence émanant des normes collectives qui pourrait l’atteindre. Certes, elle peut percevoir un individu aliéné par la morale comme un rouage parmi la multitude qui permettent à la machine-société de se perpétuer, mais il lui est pour autant impossible de libérer par la force cet individu sans elle-même devenir moralisante. Ne malmenons pas les idées, « lutter pour annihiler la violence émanant des normes collectives qui pourrait l’atteindre » ne signifie pas « vouloir faire sans le collectif » ou « vouloir tirer avantage du collectif ». On y reviendra largement.

Avec cela, nous pouvons donc établir que l’éducation par l’éthique serait — entre autres — une éducation qui permettrait aux personnes sujettes à un acte éducatif de produire des valeurs éthiques, et non pas d’apprendre et de reproduire des comportements et des valeurs morales jugées « bonnes à apprendre » par les personnes à la source de l’acte éducatif (et donc, par extension, par la société concernée). Ce système éthique permet, notamment, de perfectionner le cadre sociétal de manière constante et bien plus rapide que dans un système moral. D’une part, des personnes en capacité de le critiquer seront plus armées pour le transformer et l’améliorer, et d’autre part, elles peuvent le faire librement puisque les freins moralisants et jugeants sont levés.

Certains, à la lecture de ce premier postulat, pensent avoir affaire à un exercice très simple. Pour une éducation éthique, il suffirait donc de laisser l’être éduqué aller sur le chemin de l’expérimentation sans contrainte. Ces premières questions révèlent d’ores et déjà l’inexactitude de cette vision :

- Comment, alors, permettre à l’apprenante d’envisager avec justesse le rôle qu’elle joue en tant qu’unité faisant partie d’un tout ? Est-ce réaliste de nier les contraintes collectives ? Et comment éviter des situations d’oppression de certains sur d’autres ?

- Comment ne pas sombrer dans une société désolidarisée, et dont le corps social — c’est-à-dire l’ensemble des individus partageant la même société —, ne serait qu’un agglomérat de volontés égoïstes ?

- Malgré l’affirmation d’une éducation libérée d’influences nuisibles à l’établissement de valeurs éthiques, comment, encore, l’actrice éducative peut-elle identifier ses influences (directes et indirectes) envers la personne apprenante, afin de mettre en œuvre des idées et actes en accord et en cohérence avec eux-mêmes ? Et ceci, tout en prenant du recul sur ses propres biais et en favorisant la prise de recul de l’apprenante ?

- Est-ce possible de vraiment connaître ce qui est adéquat pour l’être éduqué ? Sur quels critères non arbitraires peut-on se baser ? Ici, on entend par « adéquat » un acte ou une idée dont on sait que ces effets seront utiles pour l’être.

D’autres questions se soulèvent :

- L’éducation peut-elle articuler une approche collective et une approche individuelle ? Quel est le rapport idéal entre l’un et l’autre ? Y a-t-il seulement un sens à vouloir quantifier ce rapport ?

- Que signifie réellement l’« unité faisant partie d’un tout » tel que je l’écris juste avant ?

- Sommes-nous constamment une partie du « tout » ? Pouvons-nous en sortir et y entrer à notre guise ?

- Est-ce qu’une personne expérimentant la liberté est nécessairement en dehors des contrats sociaux régulant les interactions entre des individus regroupés dans un collectif ?

- N’est-ce pas limitant de penser que vivre en électron libre mu par une volonté excluant la volonté collective est la seule façon d’expérimenter la liberté ?

L’objectif de ce texte est de proposer un champ réflexif, qui va tenter de répondre à un bon nombre de questionnements de ce type. Au fil de notre avancée, il nous faudra nécessairement préciser de nombreux concepts, qui peuvent, il est vrai, parfois effrayer. Toutefois, ces derniers représentent des outils si puissants pour la pensée que les négliger me paraît inapproprié. Ainsi, si vous n’en avez pas l’habitude, j’espère que leur usage progressif et les nombreux exemples vous permettront de vous les approprier.

Nous voilà prêts pour envisager un nouveau paradigme : celui dans lequel « éducation » et « éthique » s’entremêlent généreusement.

1. Mettre fin à l’enrôlement des désirs

L’éducation est aujourd’hui devenue l’objet d’une préoccupation de masse :

- De la masse démesurée constituée par les « petites personnes » à éduquer : des « gamins privilégiés » aux « prolétaires », des « enfants modèles » aux « petits démons », des « enfants à haut potentiel » aux « perdus d’avance », des enfants ayant lu « Le petit prince » au CP à celles qui peinent encore à déchiffrer au collège, des adorables emplis de bonnes manières aux mal élevés irrespectueux…

- De la masse des plus grandes personnes à former : des étudiantes, des migrantes, des futures élites, des adultes issus de milieux

défavorisésexploités… - Mais aussi, de la masse technocratique charpentée par les éducatrices, animateurs, professeures, conférencières, pédagogues, formatrices, conseillers d’orientation, médecins scolaires, etc., nécessaires pour délivrer cette éducation.

- Enfin, et bien qu’on puisse en trouver d’autres, de la masse confuse bâtie par une multitude de « pédagogies » différentes, et dont les acteurs et actrices ne maîtrisent pas toujours leurs enjeux et conséquences au-delà de leurs connaissances techniques.

Mais qu’éduque-t-on à propos ?

Avant d’être catégorisés comme des « êtres à éduquer », ces êtres sont avant toute chose « êtres ». Ce ne sont pas des « êtres en devenir », ou des « êtres non finis » : ce sont des « êtres » tout court. Et d’un point de vue philosophique, un être, c’est d’abord une chose animée de désir, qui va se mettre en action dans l’objectif de poursuivre ses désirs.

L’être est donc un être de désir, qui désire vivre, et qui déploie tout ce qui lui est possible de déployer pour le faire.

La première fois que l’on envisage l’« être » ainsi, il est certain que cela semble abstrait, impalpable et inobservable. Mais, vous constaterez qu’il est difficile de penser qu’une personne puisse être motivée pour quelque chose qu’elle ne désire pas. Et, au contraire, il est improbable de penser une personne amotivée (sans aucune motivation) pour une raison qui correspondrait pourtant à la réalisation d’un de ses désirs. Il paraît plus cohérent de penser qu’une personne n’agisse pas lorsqu’elle ne se sentirait pas concernée par ce qui résulterait de son acte, et qu’elle agisse lorsque cela lui permettrait de réaliser ses désirs. En effet, chaque être possède cette force de mise en action qui lui permet de poursuivre ses désirs. C’est une énergie, un élan en avant qui lui permet de progresser continuellement et de se mettre en effort. Ainsi, chaque être s’efforce autant qu’elle le peut de « persévérer dans son être », selon l’expression utilisée par Spinoza — donc de continuer à être un « être » qui s’enrichit et grandit.

Lorsque l’on transpose cela aux apprentissages, on constate qu’il n’existe aucun être grandissant démuni de motivation pour apprendre. Y compris pour de graves situations de handicap, même si cette motivation peut certainement être difficilement perceptible et compréhensible pour des personnes ne partageant pas leur situation. Selon l’objectif à atteindre et le sujet apprenant, un apprentissage prendra alors une infinie variété de formes, sera sujet à un processus linéaire ou nébuleux, générera plus ou moins de blocages (qui trouveront d’ailleurs chacun des issues différentes), etc. Mais, quel qu’il soit, l’origine d’un effort pour apprendre est toujours causé par le désir d’apprendre (sauf lorsqu’il est détourné, on en parlera bientôt). Les bébés tentent de se lever pour apprendre à marcher, pour s’autonomiser, pour augmenter leurs capacités à être « être » agissant, donc pour augmenter leur puissance d’être, leur puissance d’agir. On parle de puissance car elle est une force : une force intrinsèque qui, par son déploiement, permet à chacun d’augmenter sa capacité à être et à agir. Et pour accroitre cette puissance d’agir, les enfants multiplient instinctivement les situations de jeux dans lesquelles ils s’exercent et progressent, dans lesquelles ils acquièrent des savoirs, savoir-faire ou savoir-être – qu’ils soient moteurs, sociaux, affectifs, intellectuels, ou encore expressifs.

Bien évidemment, le désir intrinsèque d’apprendre ne se suffit pas. Cela laisserait par exemple l’être grandissant sans aucune possibilité d’accompagnement extérieur lors d’un blocage. Par exemple, je ne crois pas qu’il soit bienveillant de laisser un enfant souhaitant savoir lire confondre les lettres sans jamais l’accompagner dans la résolution de son incompréhension. Par ailleurs, il me semble clair qu’apporter des savoirs théoriques et pratiques à une apprenante est capital, ce serait incompréhensible d’attendre d’elle qu’elle réinvente tout… Surtout, cela nierait les effets et impacts de la société qui l’environne, et qui feront obstacle à son développement lorsqu’elle s’y confrontera. Je m’explique : mettons qu’on ait laissé une personne libre de ces apprentissages durant son enfance et son adolescence, sans l’avoir jamais orientée sur ce qui lui serait nécessaire pour vivre en société. Alors, si elle n’a pas souhaité apprendre ni à lire, ni à écrire, ni à compter (bien que ce soit peu probable), cette personne se retrouverait en extrême difficulté le jour où elle ne dépendra plus d’une institution (comme sa famille, par exemple) lui permettant de subsister. Démunie, cette personne, en difficulté pour trouver du travail, risque de se faire exploiter ou de dépendre d’institutions qui lui apporteront un salaire minimum. Ainsi, bien que ses désirs d’apprentissages aient pleinement été considérés, les personnes qui l’entouraient ne l’ont jamais avertie sur la nécessité de savoir lire et écrire pour trouver du travail (par exemple) : elles ne lui ont donc jamais permis de disposer, à terme, des moyens de sa propre autonomie.

∆ PAUSE DANS LA LECTURE PROPOSÉE ∆

Ainsi et en tant que personne à la source d’un acte éducatif, il faudra nécessairement agir avec précision, bien que rien ne garantisse jamais que l’action faite porte les fruits qu’elle présupposait. Au fait de cela, nous pouvons désormais nous intéresser à ces actes ou phénomènes extérieurs qui agiront sur l’enfant comme sur n’importe qui d’autre : nous les appellerons des causes extérieures, dans le sens où elles sont la cause des déviations du désir de quelqu’un. « Causes », car elles causeront des effets sur moi ; « Extérieures », car elles proviennent de l’extérieur de moi (je ne suis pas maître de la cause, je la rencontre en tant qu’être évoluant dans le monde, et chacune de ces rencontres participeront à me façonner). Nous distinguerons plus précisément ces causes extérieures dans le chapitre suivant, notamment entre celles porteuses d’intentions ou non.

Toute cause extérieure, qui vient affecter l’effort qui m’anime pour persévérer en tant que ce que je suis, affecte ma puissance d’agir (la force qui me permet d’augmenter ma capacité à être et à agir). Si la cause participe à l’augmentation de ma puissance d’agir, alors elle me provoquera inévitablement de la joie — le terme joie englobe ici la multitude des formes qu’elle peut prendre : amour, enthousiasme, enchantement, plaisir, gaité, etc. À l’inverse, si la cause participe à la diminution de ma puissance d’agir, alors elle me provoquera cette fois-ci de la tristesse — à nouveau, le terme tristesse englobe la multitude des formes qu’elle peut revêtir : jalousie, culpabilité, haine, dénigrement, résignation, sentiment d’impuissance, etc. Ainsi, par exemple, si j’accrois mes compétences avec les conseils (cause extérieure) d’une personne lors d’un atelier couture auquel je participe, je ressentirai de la satisfaction à travers l’effort que je fournis (joie) ; et si je me vois empêchée (cause extérieure) de poursuivre mon désir de manger, je ressentirai très probablement de la frustration (tristesse). Bien entendu, la réalité n’est pas binaire, la joie et tristesse peuvent fluctuer. Par exemple, je peux avoir une idée que quelque chose est bon pour moi (ma joie est alors fondée sur des perceptions faussées de la réalité, une illusion) jusqu’au moment de ma désillusion (tristesse). Jusqu’à la possible modification de cette tristesse en joie, puisque chaque désillusion peut augmenter in fine ma compréhension du monde — dans le sens où je peux remplacer par une idée vraie la fausse idée que j’avais du monde. Ces précisions seront abordées lors du prochain chapitre.

Une cause extérieure, lorsqu’elle agit sur un être, constitue une affection sur l’être provenant de l’extérieure de l’être. Ainsi, une cause extérieure que je rencontre représente pour moi une affection ayant une origine située en dehors de moi. Chaque affection me modifie : leurs portées me sont soit positives, soit néfastes. Ainsi, chacune d’entre elles provoque une variation de ma puissance d’agir. Aussi, ces affections provenant de l’extérieur ont un impact sur ma motivation. Je parle ici de la motivation se situant à l’intérieur de chaque être, et qui agit uniquement en raison de ce qui accroît sa puissance d’agir. Chacun s’efforce de persévérer en tant que ce qu’il est, et cet effort de mobilisation du corps et de la pensée est une conséquence directe de l’activation de l’être dans la poursuite de ses objets de désirs.

C’est — entre autres — la motivation interne qui lui permet l’effort nécessaire à l’accroissement de sa puissance d’agir.

Mettons : « Je pratique intensément le roller pour le plaisir que je ressens lorsque je glisse à toute allure sur les pistes cyclables. » Ici, l’effort que je fournis me génère de la joie, car ma pratique de ce sport répond directement à l’un de mes objets de désirs (me déplacer vite, me balader en glissant). J’accrois donc ma puissance d’agir. Ainsi, en agissant en vertu de ma motivation interne, j’agis donc sans ne rien désirer d’autre que les effets que causera l’activité sur moi. Je n’attendrai pas de conséquences extérieures à l’activité.

À l’inverse, il existe un autre type de motivation, celle n’appartenant pas à l’être même : la motivation externe. En effet, lorsque la motivation interne de la personne a été détournée par des affections provenant de l’extérieur d’elle-même (séduction, chantage, peur, récompense, etc.), les actes résultant de cette motivation poursuivront des désirs basés sur une perception faussée de la réalité. Alors que la personne aura l’illusion que ces actes participent à l’accroissement de sa puissance d’agir, les conséquences se situent en réalité à l’extérieur d’elle-même. Ainsi, j’agis, mais j’attends des conséquences qui se situent en dehors de mon acte.

Mettons : « Je pratique intensément le roller fitness parce que je veux perdre ma masse grasse, pour avoir un corps qui plaît ! »

Ici, l’effort que je fournis peut, par exemple, me générer une idée de la joie si je plais davantage ; de la tristesse si je ne parviens pas à maigrir, ou si les autres ne remarquent pas mes nouvelles formes. La cause de la joie ou de la tristesse est donc située hors de l’activité en elle-même.

Avec ce regard sur les motivations — qu’on continuera d’affiner progressivement —, portons désormais notre attention sur l’éducation. Je ne parle pas de l’éducation par l’éthique, qu’on abordera ensuite, mais de celle que je considère comme un processus nuisible pour les personnes apprenantes. La formule peut sembler démesurée, mais dans les formes principales de sa mise en œuvre, cette « éducation » broie les désirs issus de la motivation interne des êtres, et enrôle leur puissance d’agir en les détournant de leur visée originelle. Afin d’accomplir ce détournement, l’éducation use de régulateurs qui agissent sur l’individu : on appellera celles-ci des régulations externes (venant de l’extérieur de la personne). D’un point de vue éthique, les régulations externes, lorsqu’elles sont adéquates, peuvent favoriser la motivation interne de l’individu — on y viendra plus tard. Mais, bien souvent, dans une éducation traditionnelle, les régulations sont utilisées pour favoriser une motivation externe.

Ainsi, par exemple, souhaiter qu’un bébé marche prématurément en le motivant par des régulateurs externes comme la peur (punition à chaque échec) ou la séduction (récompense à chaque réussite), paraît éthiquement inapproprié.

Dans un tel cas, la motivation de l’enfant sera parasitée et ne répondra plus seulement à son désir de marcher en tant que cause en soi se suffisant à elle-même. L’enfant essaiera peut-être de se maintenir debout pour éviter la douleur d’une petite frappe sur le corps, ou pour accéder à des applaudissements ou un bisou par exemple. Ainsi, sa perception de la réalité sera biaisée dans le sens où l’enfant sera déconnecté de la cause en soi (marcher pour s’autonomiser), et se forgera une fausse idée du réel à cause des affections qu’il aura reçu (besoin d’une punition ou récompense pour progresser). Les affections reçues conditionnent donc les idées de l’enfant. Ainsi, lorsqu’il parviendra à marcher, cela comblera certes son désir de se libérer les mains pour pouvoir se déplacer plus vite ou encore pour pouvoir porter des objets en se déplaçant (cause en soi), mais l’obtention de cette capacité pourra être entendue par son idée faussée de la réalité, donc en considérant les contraintes vécues comme nécessaires, et la joie liée à cet accomplissement sera perturbée par de nombreuses affections extérieures, qu’on va étayer ici sans être exhaustif.

Dans le cas d’une punition, l’enfant retiendra que l’effort nécessaire à l’accomplissement de son désir de marcher a été douloureux. Chacune des punitions reçues a potentiellement été perçue par l’enfant comme « Tu es une incapable, tu ne réussis pas ! ». Et, si son désir d’échapper aux punitions peut alors constituer un accélérateur dans la réalisation de son désir de marcher, la peur est toutefois devenue la source de la motivation. La motivation est donc provoquée par des causes externes à l’enfant : il est régulé par la peur. Dans un autre scénario, cette peur pourrait, par exemple, se transformer en frein total à l’accomplissement de son désir de marcher : c’est l’état d’amotivation. L’enfant, sans aucune confiance en ces capacités à réussir, se sentirait incapable, et jetterait l’éponge, quitte à être puni plus douloureusement. À terme, cela peut aussi l’empêcher de détecter sa motivation interne, son attention étant façonnée à se focaliser sur les douleurs potentielles à éviter. Inutile de préciser les conséquences de tels mécanismes sur le désir de l’enfant à continuer d’apprendre tout au long de sa vie1. Inutile non plus de démontrer que cela sabote la confiance qu’on accorde à soi, et, par extension, aux autres… Ces phénomènes étant présents en société, on a là une piste pour comprendre des phénomènes compensateurs, comme l’engouement autour de la « pensée positive », discours dogmatique qui fait son beurre en utilisant les illusions d’individus égarés, en leur proposant par exemple de souhaiter fortement quelque chose de positif pour que cela améliore leur existence : « Vous êtes unique, vous êtes formidable ! Vous êtes libre de tout, emparez-vous en ! » Pour le plaisir de la parenthèse, cette vision du monde crée l’illusion que le bonheur est accessible indépendamment des contraintes extérieures, par un travail individuel des perceptions qui se rapproche du stoïcisme2. Ainsi une personne devrait se refocaliser sur elle-même en oubliant le monde — du moins, sa partie négative. Ce nouveau paradigme efface alors du tableau des préoccupations toute la critique des structures oppressantes, ce qui a pour effets fréquents la dépolitisation des individus ou la négation des dynamiques collectives oppressantes. Comme un graissage méticuleux de chaque rouage de la machine-société, une « éducation positive » perfectionnerait ainsi les corps et les esprits des sujets, sans jamais leur donner les clés leur permettant de questionner le système au service duquel ils accordent leur puissance d’agir. Et donc qu’ils perpétuent, puisqu’ils n’ont pas les outils nécessaires à son démontage.

Dans le cas d’une récompense, les choses se corsent un peu. Cette fois, l’enfant retiendra de sa réussite la joie de l’accomplissement de l’objet de son désir (marcher, se déplacer avec des objets…), et également la joie issue des bisous, des applaudissements, de l’attention de tous ces adultes qui l’entouraient, etc. Difficile de demander mieux : en arithmétique, joie + joie = JOIE, non ? Passons sur la joie issue de sa motivation interne à accéder à la marche — on comprend désormais qu’elle est causée par l’effort de l’enfant pour augmenter sa capacité à agir —, et regardons de plus près la joie causée par les bisous ou les applaudissements. Les adultes, en tant qu’êtres de désirs, désirent. Et dans ce cas, ils poursuivent le désir de voir l’enfant parvenir à la marche, de voir l’être « objet » de leur amour grandir, et désirent en apprécier les conséquences (pouvoir diversifier les activités faites avec l’enfant, la voir autonome dans certaines pratiques pour retrouver davantage de liberté, en faire une plus-value sociale en montrant à quel point leur enfant est agile, etc.). Tout un pan empathique existe bien entendu : il est évident que l’on peut être joyeux de la réussite d’une autre personne ou que l’on peut s’attrister de ces échecs. Ce qu’il faut souligner, c’est que chacune des interventions des adultes va se placer comme régulateur externe pour la motivation de l’enfant. Illustrons cela avec un second exemple :

- Une remarque telle que « Fais-moi plaisir, mets-toi à la danse ! J’aurais rêvé en faire plus jeune, si seulement on me l’avait permis… » constitue une régulation externe qui favorise une motivation externe, celle de faire pour « faire plaisir ». L’agir est ici au service du désir de la personne ayant fait la remarque : cette dernière s’accapare en quelque sorte la puissance d’agir de la personne qui se met à danser pour ne pas décevoir. Ainsi, les régulateurs agissent sur la personne de manière externe, et orientent ses actions sans qu’elle ne soit capable de se réguler d’elle-même.

- Plus complexe : une remarque telle que « Tu es si doué, tu vas briller à la représentation de samedi ! » constitue une régulation externe que l’individu va intégrer, c’est-à-dire que l’individu orientera ses actions en se régulant lui-même (« Je vais m’entraîner d’arrache-pied cette semaine, ils verront de quoi je suis capable ! »), mais au service d’une cause extérieure à lui (« […] ils verront […] »). Ainsi, le désir de faire (être capable d’être un danseur subtil et juste, par exemple) peut s’avérer être issu d’une motivation interne, mais il est également sous l’influence des régulateurs externes (correspondre au maximum à l’image sociale que d’autres ont façonnée : ici, être le meilleur, le plus éblouissant). On peut donc parler de motivation déviée. Bien qu’une joie sera liée au niveau de l’accomplissement du désir poursuit pour soi (pouvoir danser), la régulation externe intégrée provoquera l’attente d’une autre joie (celle survenant en cas de gloire issue de l’approbation de la foule). Joie, qui serait une tristesse en cas de déception ou de désintéressement de la foule. Ainsi, on appellera ce type de joie une joie passive, car elle ne tient qu’aux dépens de causes extérieures à la personne : si les causes de sa joie passive disparaissent, la joie se transforme en tristesse.

- Si la personne parvient à comprendre ce qui agit sur elle (l’influence que la foule a sur elle, la dépossédant de sa capacité à accroître sa puissance d’agir), alors elle parviendra peut-être à réorienter sa motivation déviée (« J’aime danser pour voir les étoiles dans les yeux des gens, je me sens beau lorsqu’ils s’émerveillent »), vers une motivation interne (« Je danse parce que ça me provoque une joie éclatante. Je danse pour mon amour de la danse, c’est tout. »).

- Si la personne parvient à comprendre une partie de ce qui agit sur elle (l’influence de la foule), et à s’en détacher, elle peut toutefois ne réussir qu’à se réorienter d’une motivation déviée (« Je danse pour émerveiller les gens ») vers une autre motivation déviée influencée par d’autres régulations externes (« OK, je me fiche bien que les gens soient émerveillés. Au fond, je danse surtout pour moi, ça me libère de toutes mes préoccupations et de mon stress. »). La joie reste une joie passive, car si la danse ne suffit plus à libérer la personne de son stress augmentant, quelle que soit la raison (maladie, rejet, décès d’une proche, licenciement, etc.), alors danser ne provoquera plus de joie, mais de la tristesse comme la culpabilité (« Je n’y arrive plus, je suis un bon à rien »), ou de la nostalgie (« Je n’arrive plus à trouver du plaisir, comme avant, ça m’énerve d’avoir changé. »). L’une et l’autre sont des freins de l’esprit, réprimant la puissance d’agir de la personne. Le stress est plus fort que la capacité à libérer de l’activité (que la puissance de libération de la danse).

- Si la personne ne parvient pas à comprendre ce qui agit sur elle (« La foule ne m’acclame plus, j’avais fait tout ce qu’il fallait, je ne comprends pas ! »), alors elle s’enlisera dans de nouvelles illusions tentant de compenser la tristesse (« C’est à cause du metteur en scène, mon rôle est nul ! »). En réaction à une dissonance cognitive (ici, un décalage entre une volonté individuelle et la possibilité de sa réalisation), la personne peut se créer des superstitions : elle imagine une cause capable de donner une explication acceptable — pour elle — de sa réalité. La personne agira alors sous l’influence de nouveaux régulateurs externes…

- qui seront intégrés à leur tour (« J’ai compris la leçon, je laisse la place, la relève est là, je vais m’orienter vers l’enseignement de la danse désormais. ») ;

- qui façonneront sa motivation externe (« Je change de compagnie de danse, celle-ci n’est pas à ma hauteur, je vais prouver que je suis le meilleur ») ;

- qui la mèneront à un état d’amotivation (« J’abandonne la danse, je ne comprends pas ce que j’ai mal fait ! J’dois pas être faite pour ça… »).

∆ PAUSE DANS LA LECTURE PROPOSÉE ∆

- Revenons désormais au cas que nous abordions en premier lieu : « Fais-moi plaisir, mets-toi à la danse ! J’aurais rêvé en faire plus jeune, si seulement on me l’avait permis… ». Dans cet exemple, la personne danseuse n’avait pas intégrée les régulations : sa motivation n’était pas déviée, elle était externe dans le sens où elle n’avait pas le sentiment de le faire pour elle, mais pour une autre. Mais, avec nos connaissances des régulateurs externes intégrés, nous pouvons désormais imaginer la suite de l’histoire. Par exemple, la personne cherchant à faire plaisir, deviendra peut-être rapidement douée en danse, et se fera peut-être des amis dans ce milieu. Qui sait, peut-être se motivera-t-elle pour s’entrainer chez elle en plus d’aller aux cours de danse ? Toutefois, cette joie liée à la progression, si elle ne parvient pas à être rattachée à une motivation interne comme on le voyait plus haut, restera une joie passive. En effet, bien que les régulateurs aient été intégrés en plusieurs étapes, il est probable que la personne soit, par exemple, en recherche de compliments de la part de celle qui lui avait demandé de danser afin de satisfaire cette joie.

Pourtant, lors du processus éducatif, il est clair que les régulations externes sont souhaitables. Spinoza n’émet pas de doute sur ce point : l’effort, l’élan qu’une personne possède intrinsèquement pour lui permettre d’accroitre sa puissance d’agir, n’a pas de directions claires — l’idée d’une destinée est totalement exclue. Cela constitue une rupture nette avec le fatalisme3, et c’est une bonne nouvelle, car cette doctrine est un frein à la motivation des personnes : comment désirer augmenter sa puissance d’agir lorsqu’un destin serait déjà tracé pour le monde et les êtres qui le composent ? Donc, l’effort n’a pas de direction donnée. Mais comment alors pourrais-je désirer un accroissement continuel sans savoir quelle direction prendre ? Simplement, car je ne suis pas sur des rails avec une destination : je façonne un chemin au fur et à mesure des circonstances que je rencontre, obstacles ou aubaines. Ainsi, mon désir ne saurait poursuivre d’autres objets de désirs que ceux qu’ils rencontrent en dehors de moi-même. Ce sont ces rencontres — ainsi que les circonstances de ces rencontres — qui vont déterminer4, une à une, les objets de désirs que je poursuivrai pour accroitre ma puissance d’agir. La régulation externe, qu’elle soit conscientisée ou non, est donc inévitable. Il faut cependant distinguer ici celles visant à enrôler le désir d’une personne, en l’orientant vers des désirs qui ne lui appartiennent pas — et qui ne lui sont pas utiles pour persévérer dans son être à proprement parler —, et celles visant à permettre à la personne d’acquérir les moyens de son autonomie, et donc de l’accompagner vers l’autodétermination. C’est-à-dire, la capacité ou phénomène dans lequel un individu connaît, comprend et maîtrise, ou accepte au moins en partie ce qui agit sur lui (ce qui le détermine). Peut-être est-il temps de le préciser : nous n’entendons pas « indépendance » par « autonomie », car une personne autonome peut tout à fait accepter une dépendance si elle l’estime nécessaire pour augmenter sa puissance d’agir et persévérer dans son être. C’est en cela que nous rattachons « autonomie » et « autodétermination ».

- Par exemple, je ne suis pas indépendant quant à ma progression en accordéon (« Je prends un cours particulier le mercredi matin. »), mais j’accepte cette dépendance, car elle me permet d’atteindre mon objectif issu de ma motivation interne (« Je n’ai jamais fait de musique, ça me semblait irréalisable. Pourtant, ça faisait des années que je lorgnais sur l’accordéon qui trainait au grenier… Quand j’ai su qu’une accordéoniste donnait des cours à côté de chez-moi, je me suis lancé ! Et puis, plus j’y allais, plus ça me donnait envie de progresser, elle se basait vraiment sur mes envies ! »). Par ailleurs, cette dépendance peut tout à fait diminuer au fil du temps (« Je me sens plus armé pour apprendre seul désormais. Cette année, je n’y vais plus qu’une fois par mois, mais je progresse surtout en jouant avec d’autres accordéonistes. »).

- Avec un second scénario, j’ai été autonome quant à ma progression en accordéon diatonique : « Mon accordéon diatonique ? Bah, il était dans mon grenier, ça me donnait envie de m’y mettre depuis belle lurette. Quand une prof’ s’est installée près ce chez-moi, bingo, j’ai saisi l’occasion. Elle était top, j’ai appris super vite, et maintenant je peux jouer les airs de mon enfance ! ». Mais aussi : « De temps à autre, je la voyais jouer de l’accordéon chromatique ? Ce n’est pas vraiment le même instrument, tu peux jouer plus de styles différents. Ma prof’ m’avait proposé qu’on s’y mette, elle voyait bien que j’en avais envie. Elle m’a pas mal encouragé, j’avais la trouille, il y a tellement de touches en comparaison à mon accordéon diatonique ! Mais du coup, je lui ai fait confiance, et puis je savais que je ne lâcherais pas. »

Ici, je n’ai toujours pas été indépendant dans mes apprentissages, puisque la professeure m’était nécessaire à ce que je puisse évoluer. Pourtant, mes choix étaient fortement liés à ma motivation interne, et j’ai même continué d’accroitre ma puissance d’agir puisque j’ai appris, dans la continuité de ma motivation initiale, l’accordéon chromatique. Ce, notamment grâce à la présence de ma professeure, sa musique et ses conseils : elle a constitué pour moi des affections qui m’ont ancré encore davantage dans ma motivation interne. - Imaginons un troisième scénario : « Ça faisait tellement longtemps que je lorgnais sur l’accordéon diatonique qui prenait la poussière au grenier, ça me rappelait les danses folks que j’entendais, quand j’étais gamin. Lorsque j’ai su qu’une accordéoniste donnait des cours à côté de chez-moi, je me suis lancé. Elle m’a expliqué que le diatonique était dépassé, qu’elle avait appris à en jouer, mais que ça ne l’intéressait plus. Elle m’a dit que je devais acheter un accordéon chromatique pour apprendre. Du coup, j’ai réfléchi un peu, et je me suis dit que ça devait être pareil, au fond. Bref, maintenant, je sais en jouer plutôt bien, mais j’ai toujours un petit regret, je ne retrouve pas les tonalités que j’aimais tant. »

Cette fois-ci, je n’ai pas été autonome, dans le sens où la dépendance à la professeure d’accordéon a réorienté mon désir issu de ma motivation interne : celui d’apprendre l’accordéon diatonique vers la nécessité d’apprendre l’accordéon chromatique.

Lorsqu’un être utilise l’éducation comme prétexte pour enrôler la puissance d’agir d’un autre être au service d’une cause externe à elle, il l’enrôle donc au service de la poursuite de ses propres désirs. D’un point de vue systémique, ces désirs sont par ailleurs souvent générés par une motivation externe plus grande encore. C’est-à-dire qu’ils sont eux-mêmes au service d’une autre puissance d’agir, celle d’un supérieur, d’une institution, de leur communauté, etc.

En gros, du système moral qui les enclot (nous nous attarderons sur des exemples au prochain chapitre). Ce système moral poussera les individus à se réguler les uns les autres pour entretenir l’illusion d’un cercle vertueux : la persistance de l’individu dans son collectif permet la persistance du collectif même (cohésion), qui elle-même maintient un cadre favorisant la persistance des individus. Il est vrai que la morale est un liant efficace permettant un « bloc social », mais elle doit pour cela oppresser tous les individus qui divergent de ce qu’elle estime comme « le bien ». Elle n’a pas vocation à comprendre et à servir les individus, elle a vocation à les normer et les juger. Elle est un contrat social à la fois et visible et invisible, nécessaire pour réguler, il est vrai, un collectif composé d’individus qui ne sont pas encore dans une éthique.

Le phénomène d’enrôlement de la puissance d’agir d’individus au service de l’accomplissement du désir d’autrui est possible du fait d’une dissymétrie de pouvoir initial. Certaines savent, d’autres apprennent ; certains décident, d’autres suivent ; certains choisissent, d’autres subissent… certains sont aliénés, d’autres s’aliènent ! Et, sous prétexte d’une éducation où l’on collabore, où l’on « fait ensemble », ceux détenant le pouvoir dans la relation éducative mettent au service de leurs propres désirs — ou, comme on le verra mieux plus tard, au service d’un désir plus englobant encore — les puissances d’agir des sujets objets apprenants. Ainsi, pour les référents affectifs de l’enfant apprenant à marcher, l’accompagner dans son apprentissage de manière éthique signifiera tout d’abord mettre en œuvre les conditions nécessaires à la préservation de la motivation interne de cette personne apprenante. Par exemple, en régulant de manière externe pour que l’enfant soit en capacité de dépasser un frein qui le limite dans son apprentissage. Cela peut se traduire par la transmission de conseils lui permettant de dépasser un frein (« Moi, je tiens le marteau comme cela, de façon à gagner en précision et en force. En plus, je me fatigue moins. »), ou en lui indiquant un autre itinéraire pour accroitre sa puissance d’agir, dans un cas où le frein serait insurmontable (« Tu sais, nous ne nous baignerons pas dans la piscine aujourd’hui, on vient de faire un traitement de l’eau qui s’appelle chloration-choc pour éliminer les algues qui se sont installées. Ça pourrait t’irriter les yeux et la peau pendant un bon moment. On pourra se baigner demain, le chlore en trop aura été éliminé par la filtration du robot, les rayons du soleil et l’évaporation. Pour cet après-midi, on peut aller au lac si tu souhaites te baigner, qu’est-ce que t’en penses ? »). Dans le cas de la marche, un environnement aménagé et adapté comme un parcours de motricité peut, s’il est adéquatement mis en œuvre, constituer une régulation externe qui ne parasite en rien le désir de l’enfant à accéder à la marche, et le préserver des dangers qu’elle ne peut encore anticiper en raison de sa connaissance limitée du monde et de ses faibles capacités motrices. On peut toutefois questionner l’utilité d’un tel dispositif si l’enfant est entouré de terrains herbeux et d’un environnement naturel adéquat pour tester sa motricité et progresser. Les régulations externes peuvent également prendre la forme de jeux variés que l’enfant ne pourrait inventer spontanément, toujours calibrés aux besoins présents de l’enfant. L’objectif des adultes est ici de préserver la cause des efforts déployés par l’enfant pour accéder à la marche : sa motivation interne à persévérer dans son être, en lui indiquant des objets de désirs extérieurs à lui qui participent à l’accroissement de sa puissance d’agir.

Nous disposons d’ores et déjà d’un nombre d’éléments considérables pour affiner notre pensée analytique. Nous continuerons de préciser ce continuum de concepts, afin que nous puissions être équipés d’une connaissance utile pour accéder à l’éthique, que ce soit dans l’éducation, mais aussi, par extension, dans toutes les autres sphères dans lesquelles nous évoluons.

Récapitulatif

- L’être est un être de désir. En tant qu’être, il agit dans l’objectif de poursuivre ses désirs.

- L’être tend à accroître sa puissance d’agir.

- L’être possède une motivation interne à lui-même, celle qui tend à accroitre sa puissance d’agir.

- Les comportements issus d’une motivation interne poursuivent les désirs de l’individu, et sont autodéterminés.

- L’être est sans cesse affecté de causes extérieures.

- L’être n’a pas d’objets de désirs intrinsèquement parlant : déjà animé par des causes extérieures, il produit ses désirs par la confrontation avec de nouvelles causes extérieures.

- Parmi les causes extérieures qui affectent l’être, les régulations externes viennent modifier l’effort de l’être.

- Les régulations externes agissent sur la capacité de l’être à s’autodéterminer.

- Les régulations externes sont utiles à l’être pour qu’il puisse continuer de persévérer dans son être.

- Les régulations peuvent orienter l’être vers une motivation externe et une très faible capacité d’autodétermination.

- Les comportements issus d’une motivation externe sont au service de désirs extérieurs à l’individu.

- L’être peut intégrer les régulations, il est alors animé d’une motivation déviée.

- Une motivation déviée peut générer des comportements plus ou moins autodéterminés, selon s’ils poursuivent des désirs appartenant ou non à l’individu.

- Les régulations modifient l’idée de la réalité des êtres.

- Soit elles remplacent la non-connaissance de l’être par une connaissance adéquate.

- Soit elles remplacent la non-connaissance de l’être par une connaissance inadéquate.

- L’être comprend plus ou moins les régulations qui agissent sur lui.

- S’il a une idée claire des causes extérieures qui agissent sur lui, sa capacité à s’autodéterminer est grande : sa connaissance est adéquate.

- S’il a une idée confuse des causes extérieures qui agissent sur lui, sa capacité à s’autodéterminer est faible : sa connaissance est inadéquate.

- S’il ne parvient pas à agir sur les causes extérieures qui lui provoquent une tristesse, l’être peut tendre à un état d’amotivation.

Notes de fin de chapitre

1 Inutile, mais tentant. Selon Spinoza, l’être ne peut trouver dans son esprit l’idée qui exclue l’existence de son corps, c’est-à-dire qu’il est impossible qu’un être animé de désir désire justement supprimer son élan pour vivre. Ainsi, un être omnibulé par la performance sportive et qui utilise le dopage a forcément rencontré des causes extérieures ayant l’idée de la suppression de son corps. Ces idées intériorisées par l’être (recevoir de la gloire grâce à une performance exceptionnelle) organisent son imagination de sorte à ce qu’il s’éloigne de sa motivation à persévérer dans son être (conséquences du dopage sur son corps), et qu’il développe des idées allant à l’encontre de la conservation de soi (se doper malgré les risques encourus pour sa santé).

2 Le stoïcisme est un courant philosophique qui tend à accéder au bonheur individuel via la modification de la perception de ce qui est vécu par un individu, plutôt que par la compréhension des causes de ce qui est vécu. C’est en quelque sorte un négationnisme, où le bonheur serait déterminé grâce à un détachement qui nous permettrait de ne voir le mal nul part.

3 Le fatalisme est une vision philosophique selon laquelle le cours des choses serait fixé à l’avance, par une puissance qui dépasse les êtres (nature, Dieu). Ainsi, toute action tentant de modifier cette inéluctable marche en avant serait vaine, que ce soit à titre individuel ou collectif.

4 Le déterminisme est une vision philosophique selon laquelle chaque être ainsi que chaque événement est le résultat d’une succession de causes qui l’ont précédé, et qui l’ont déterminé en ce qu’il est au moment de ce résultat. On pourrait croire que c’est une vision pessimiste – puisqu’elle nous retire l’illusion d’un libre-arbitre individuel, par exemple –, mais ce serait exclure l’idée que le déterminisme est un moyen puissant d’action : comprendre les causes de nos actes ainsi que les causes des affections que l’on rencontre nous permet d’agir en conséquence.

2. Mettre fin aux affections aliénantes

Nous parlions plus tôt de causes extérieures : ces affections que tout un chacun rencontre tout au long de sa vie. Lorsque je suis confronté à une affection, elle me modifie d’une manière ou d’une autre, et génère en moi une joie ou tristesse.

- Soit l’affection m’aide, soit elle me dessert.

- Soit elle m’augmente, soit elle me diminue.

- Soit elle me rapproche de ma puissance d’agir, soit elle m’en écarte.

- Soit elle me permet d’avoir une image plus distincte du monde, soit elle m’en laisse une image plus confuse.

- Soit elle augmente ma capacité à me connaître moi-même ainsi que le monde de manière adéquate (donc elle augmente mon intelligence), soit elle diminue cette capacité (donc elle limite mon intelligence).

Spinoza nous raconte que nous pouvons être la cause adéquate de nos affections (« Je continue de lire ce texte car je sais qu’il peut m’aider à comprendre le monde »). Ici, l’être est nécessairement actif dans l’agir : on parlera ici d’affects.

Moyen mnémotechnique : Agir – Actif – Affect

Mais le philosophe nous raconte aussi que nous pouvons tout à fait de pas être la cause de nos affections (« Je continue de lire ce texte car son auteur me menace de mort si je ne le fais pas. »), ou en être qu’une cause partielle (« Je continue de lire ce texte car mes amies en parlent et j’en ai marre de ne pas suivre leurs conversations. »). Ici, l’être est passif, il pâtit des causes extérieures : on parlera ici de passions.

Moyen mnémotechnique : Pâtir – Passif – Passion

On peut aisément confondre les deux termes, mais il faut bien comprendre que pour Spinoza, ces deux termes ne représente pas du tout la même chose : il nous faut apprendre à les distinguer de manière rigoureuse. Lorsque je rencontre une cause, j’éprouve alors, comme on le disait, une joie ou une tristesse. Je la rencontre, et comme je suis complétement ou partiellement passif, j’éprouve des passions. Des passions joyeuses, des passions tristes.

Les passions tristes diminuent ma puissance d’agir, les passions joyeuses l’augmentent. Voici une nuance : elles ne m’augmentent pas, elles augmentent ma puissance d’agir. Arrêtez-vous quelques minutes sur la phrase si besoin, la nuance est de taille. Bien qu’elle soit augmentée, je ne suis pas encore en possession de ma puissance. Les passions sont à l’origine de la fluctuation de ma puissance d’agir, mais je ne la possède pas à proprement parler : « Je ressens quelque chose. »

Ça semble être un lieu commun, mais la passion est de cet ordre : « je ressens que… », « je perçois que… ». Lorsque je rencontre une cause extérieure, je suis dans le domaine des passions tant que je ne comprends pas les rapports que j’entretiens avec la cause rencontrée. En définitive, tant que je ne suis pas en mesure d’analyser ce qui provoque en moi tel ou tel ressenti. Je reviendrai sur cette notion de rapports plus bas.

Ainsi, une passion triste est provoquée par la rencontre d’une cause qui ne me convient pas. L’essence de cette cause, c’est-à-dire ce qui fait d’elle ce qu’elle est, ne convient pas à mon essence, c’est-à-dire ce qui fait que j’existe comme j’existe. Ainsi, cette disharmonie (que je perçois) me cause une tristesse, et m’écarte, me distance de ma puissance d’agir.

« Je tremble de peur devant ce film que je regarde avec mes deux sœurs. »

A contrario, la rencontre avec une cause qui me convient provoque en moi une passion joyeuse. Ici, l’essence de cette cause convient à mon essence, et l’harmonie qui en résulte (que je perçois) me cause une joie : elle m’approche de ma puissance d’agir.

« Je suis stupéfait par cette histoire, ces personnages sont vraiment extraordinaires ! »

∆ PAUSE DANS LA LECTURE PROPOSÉE ∆

Donc, une affection modifie ma puissance, mais je ne possède pas encore ce qui en résulte. L’étape suivante me mènera à comprendre la manière dont je peux posséder cette potentielle puissance modifiée. Ici, la passion vécue représente une opportunité. Commençons par l’opportunité permettant d’accroitre sa connaissance adéquate — donc d’augmenter son intelligence.

Lorsque j’éprouve une passion joyeuse, c’est donc que l’affection rencontrée s’accorde avec ce que je suis (« Je suis stupéfait par cette histoire, ces personnages sont vraiment extraordinaires ! »). Dans le domaine des passions, je perçois cette affection seulement sous forme de l’effet bénéfique qu’elle a sur mon corps (« Je suis stupéfait… »). C’est ici précisément qu’il faut se mettre en effort, et ce pour l’excellente raison que cet effort permettra de nous augmenter. Ainsi, je peux parvenir à une idée adéquate à travers cette rencontre : je peux faire de ce rapport une connaissance qui me permettra de savoir ce qui me provoque des passions joyeuses (« Les films avec des personnages racisés non stéréotypés m’aident à déconstruire mes stéréotypes racistes. »). C’est-à-dire qu’il est possible de dépasser la simple perception de l’effet bénéfique résultant de la rencontre entre l’affection et mon corps : il est possible d’envisager les rapports qui déterminent ce qui fait que l’issue de cette rencontre m’est bénéfique ou néfaste. Lorsque je comprends en quoi ces rapports sont adéquats, je comprends plus justement ce qui agit sur moi, et je deviens capable de sélectionner ce qui convient à mon être, et donc ce qui participe à l’accroissement de ma puissance d’agir.

C’est de la compréhension de ces rapports que découlent des affects. Après avoir été passif lors de la rencontre d’une cause, je comprends en quoi elle m’a été bénéfique et je deviens actif pour m’affecter de causes similaires.

Passif : « Ah, tu veux regarder un film ? Ok, pourquoi pas, j’ai rien à faire d’autres… »

Actif : « Woo, ce film remet pas mal de mes croyances en questions… Tu en connais d’autres aussi subtils sur ce sujet ? »

Les passions joyeuses sont à l’origine de l’augmentation de ma puissance : je ne possède pas encore cette puissance augmentée, elles ne sont encore qu’une forme éventuelle de ce que nous appellerons affects joyeux, c’est-à-dire, les sentiments ou comportements qui découlent de la compréhension de ce qui cause l’augmentation de ma puissance d’agir. Je dis bien, « sentiments ou comportements » : les affects, au sens de Spinoza, ne doivent pas être entendus comme « émotions », ils sont autant une idée de quelque chose qu’une mise en action du corps. Ainsi, lorsque j’ai formé mon affect joyeux, je possède cette puissance d’agir augmentée, et je suis capable de modifier mes idées et mes actions afin de sélectionner encore plus les affections qui provoquent en moi des passions joyeuses. Ceci, car je connais les rapports que je peux entretenir avec ces dernières.

Voyons cela comme une boucle vertueuse :

- Je vis des passions joyeuses : « Je ne peux pas m’empêcher de sourire lorsque je fais du roller ! »

- Je comprends en quoi elles s’accordent avec moi-même : « J’ai besoin de me dépenser physiquement, et la vitesse me provoque des sensations que j’adore. »

- J’utilise cette connaissance pour percevoir plus adéquatement les affections qui m’apportent de la joie : « J’ai beaucoup d’enthousiasme lorsque je peux dépenser mon énergie par un moyen mêlant technique et physique, dans le sens où, avec le roller, j’ai beaucoup de plaisir à trouver le bon geste pour accélérer rapidement, tout en étant capable de faire un virage précis ou de freiner avec le bon timing. »

- Je nourris ma motivation des affects joyeux qui découlent de cette compréhension, et qui participent de manière durable et profonde à l’accroissement de ma puissance d’agir, puisqu’ils déterminent ma capacité à identifier les passions joyeuses : « J’ai demandé à une amie de m’apprendre la trottinette de descente, je pense que ça me plaira ! Et je me mettrais bien au ski quand j’en aurais l’occasion… »

Voyons maintenant l’autre cas, celui qui nous donne l’occasion… de nous diminuer. Je veux parler de la passion triste, qui nous offre l’opportunité d’accroitre notre connaissance inadéquate — donc d’altérer notre intelligence. Lorsque j’éprouve une passion triste, on l’a vu, c’est que l’affection que je rencontre ne me convient pas : les rapports que nous entretenons ne sont pas harmonieux. Ainsi, de ces rapports incohérents, j’éprouve une tristesse. La clé, alors, pour comprendre ce que l’affect de tristesse, est de ne pas appliquer la même logique que précédemment. C’est-à-dire, de croire que l’affect de tristesse découle de ma compréhension de ce qui est disharmonieux. Car, si mon entendement (ma faculté à comprendre) me permet de savoir qu’une cause m’affecte tristement (« J’ai mal quand je pose ma main sur une ortie »), alors c’est une connaissance adéquate, car je sais que cette cause diminue ma puissance d’agir. Ainsi, je m’en éloignerai (« Je suis précautionneux lorsque je veux cueillir des orties. »), et la conséquence serait que j’éprouve une joie à m’écarter de ce qui me rend triste (« Je peux ramasser des orties pour les soupes sans avoir mal ! »). Bon, comprenons, ce n’est pas une impasse.

Spinoza nous dit qu’un affect de tristesse est nécessairement une passion. Ça change tout, mais je crois qu’une démonstration avec les éléments que nous avons déjà évoqués peut être utile :

- En tant qu’être, je m’efforce par tous les moyens de perséver dans mon être.

- Ça suppose donc que je m’efforce d’augmenter ma puissance d’agir.

- Je sais qu’une tristesse diminue nécessairement ma puissance d’agir.

- Donc, je ne peux pas être actif pour m’affecter consciemment d’une cause qui diminue ma puissance.

- Donc, si je suis affecté d’une tristesse, elle est nécessairement issue d’un état passif de ma part, et donc d’un état actif. Cette affection est nécessairement une passion.

Lorsque je rencontre une affection qui génère en moi une passion triste, j’ai pour idée une image de cette tristesse. Elle me donne l’occasion de croire à une illusion, celle que le rapport que nous entretenons est adéquat — alors qu’il ne l’est pas !

Ainsi, lorsque je crois qu’une affection diminuant ma puissance d’agir est en cohérence avec moi, il découlera de cette compréhension erronée — de cette illusion de « j’ai compris pourquoi » — un affect de tristesse.

- La passion triste est l’image confuse de la tristesse : « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me supporte pas quand je mange comme les autres au déjeuner, je me déteste. »

- L’affect de tristesse apparaît lorsque l’être croit que le rapport qu’il entretient avec la cause est adéquat : « Promets-moi que tu ne le diras à personne, mais mon truc pour faire du 32, c’est de me faire vomir si j’ai craqué et que j’ai mangé le dessert ou un truc gras à midi. » Je suis actif pour m’affecter de causes inadéquates. L’affect de tristesse est passionnée, il est une passion triste.

C’est alors que ma puissance n’est plus uniquement que potentiellement diminuée : je possède cette diminution. Je crois que les rapports que j’entretiens avec quelque chose qui m’est nocif me sont bénéfiques. Étant moins capable d’identifier ce qui agit sur moi, je suis diminué. Voyons cela comme une boucle néfaste :

- Je vis des passions tristes : « Je suis immonde ! J’ai quasi trente ans et j’ai toujours ces boutons horribles sur le visage ! »

- Je crée une illusion de joie me permettant de compenser ces passions tristes : « Oh ! J’ai l’air d’avoir une peau de bébé avec cette lumière. Tu peux m’prendre en photo avec le filtre Rise ? Je l’adore, à chaque fois j’ai un max de « J’aime » sur Insta’ ! »

- Je vis des passions tristes lorsque l’illusion tombe : « Non, mais j’t’imaginais tellement pas comme ça ! J’te préfère en photo, sorry ! »

- Je tombe dans un état d’amotivation : « Je m’insupporte. Je sors plus d’chez-moi. Je n’rencontrerai jamais personne de toute façon. »

- Je compense avec de nouvelles illusions : « J’ai vu sur une pub’ une crème qui fonctionne à tous les coups ! J’en mets trois fois par jour depuis une semaine, ça va marcher ! »

- Etc

Prenons un autre scénario :

- Je vis des passions tristes : « J’ai encore raté mon plat, je suis écœuré… »

- J’ai l’illusion qu’elles s’accordent avec ce que je suis : « Je suis vraiment un bon à rien en cuisine, j’suis pas foutu d’faire une omelette correctement. »

- J’utilise cette connaissance inadéquate pour générer des illusions que je crois être des solutions me permettant de dépasser ces passions tristes : « Je ne cuisinerai plus, voilà. Les plats cuisinés du supermarché iront très bien. »

- Je nourris ma motivation des affects de tristesse qui découlent de cette illusion, et qui participent à la diminution de ma puissance d’agir, puisqu’elles m’éloignent de ma capacité à identifier les passions joyeuses : « Quand je te vois cuisiner, ça me rend tellement jaloux ! Moi j’ai abandonné depuis un moment, je faisais toujours tout à l’envers. Sucré comme salé, je n’arrivais jamais à ce que je voulais. »

Il faut bien comprendre que rien de tout ceci n’est que théorique. On est clairement dans des outils pratiques. Il est clair que se les approprier prend du temps, mais, si on reprend le cas précédent, on peut imaginer ce que pourrait être l’issu lorsqu’on a saisi l’enjeu de tout ce charabia abstrait, mais, en définitive, très concret :

- Je vis des passions tristes : « J’ai encore raté mon plat, je suis écœuré… »

- Je comprends au mieux possible ce qui agit sur moi : « Bon, c’est vrai que je n’ai jamais vraiment appris, et que j’improvise à chaque fois. En plus, je me rends compte maintenant que, gamin, on mangeait toujours des trucs décongelés. »

- J’utilise cette connaissance adéquate pour identifier des causes extérieures qui pourraient m’aider à m’écarter de ces passions tristes : « Je crois que je vais demander à mon colocataire de m’apprendre à cuisiner, il fait toujours de bons plats. J’irai m’acheter un livre de recettes aussi, au moins je pourrais essayer seul, mais sans improviser. »

- Je nourris ma motivation interne à l’aide de cette connaissance : « En plus, je me souviens que ma sœur me disait que plus je connaitrais de recettes, plus je pourrais improviser et être créatif. J’ai envie d’arriver à ça. »

- J’agis en fonction des conclusions issues de cette connaissance : « Je peux t’aider à faire le gratin que tu comptais faire ce soir ? J’aimerais voir comment tu t’y prends »

- Mes actions me procurent des passions joyeuses : « J’ai enfin réussi à cuisiner un truc mangeable. C’est même bon, en fait ! »

- Je comprends en quoi elles s’accordent avec moi-même : « J’en suis capable, finalement ! Ce n’est même pas si compliqué. »

- J’utilise cette connaissance pour percevoir plus adéquatement les affections qui m’apportent de la joie : « J’ai encore besoin de son aide pour les pâtisseries, mais je crois que je veux me débrouiller seul maintenant pour les entrées et les plats. Les livres de recettes me suffisent, je sais me servir des outils nécessaires. »

- Enfin, je nourris ma motivation des affects joyeux qui découlent de cette compréhension : « Je suis à l’aise pour cuisiner pour d’autres maintenant ! Ce soir, j’invite les amies à manger, j’ai envie de cuisiner pour un groupe ! Bon, je crois que je vais quand même leur demander d’amener le dessert, chaque chose en son temps. »

Comme avec n’importe quelle discipline, plus la pratique est conséquente, et plus il devient facile de s’adapter. Cette gymnastique de la pensée ne fait pas exception, et peut, à terme, ne demander qu’un bref effort pour utiliser les passions joyeuses comme des tremplins vers la puissance d’agir, et pour inverser les freins que constituent les passions tristes en accélérateurs vers de nouveaux tremplins.

∆ PAUSE DANS LA LECTURE PROPOSÉE ∆

Avant de faire un pont très concret vers l’acte éducatif, il nous faut désormais rattacher ces nouvelles données au concept des désirs que l’on a vu précédemment. Nous savons désormais que, d’un point de vue éthique, l’enrôlement des désirs n’est aucunement envisageable. Pourtant, c’est une pratique des plus courantes, et si certains désirs sont si efficaces pour en réorienter d’autres, c’est en partie parce que les affects représentent un levier d’aliénation majeur.

Les affects sont en effet d’une puissance considérable : ils sont directement liés aux objets de désirs que vont poursuivre les individus. Ils sont donc également connectés à la motivation des personnes. Les formes d’enrôlement par le levier affectif sont infinies, je ne peux en aucun cas les répertorier exhaustivement, mais voyons ensemble les systèmes sur lesquelles elles s’appuient.

Mon désir, on l’a vu, n’est pas nécessairement conscientisé. Si je suis capable de l’identifier et de me mettre à la poursuite de mes objets de désirs, alors je suis dans un état proche de l’autodétermination. A contrario, si je n’ai pas identifié mentalement mon désir, je ne peux savoir les objets de désirs que je dois poursuivre pour augmenter le plus efficacement possible ma puissance d’agir. Je suis alors en situation de dépendance : dépendant de rêves, de fantasmes ou de projets. Cette situation de dépendance, où je suis hors d’un état d’autodétermination, est une aubaine pour un désir-maître, un désir-tyran ou un métadésir. Précisons quand même les termes avant d’aller plus loin.

- On entend par métadésir, un désir lié à la puissance d’agir d’une institution ou d’une entité abstraite telle que la morale, tendant à orienter l’intégralité des désirs individuels ou collectifs pouvant être sujets à son emprise. Le métadésir persévère tant que les individus ou collectifs nourrissent sa puissance d’agir en leur accordant la leur.

- On entend par désir-maître, un désir lié à la puissance d’agir d’une personne ou d’un collectif, cherchant à réorienter des désirs individuels, et ceci, en pensant agir pour le bien. Le désir-maître est lui-même enrôlé par un métadésir.

- On entend par désir-tyran, un désir lié à la puissance d’agir d’une personne, d’un collectif ou d’une institution, cherchant à réorienter des désirs individuels pour les asservir, et ainsi s’accaparer leurs puissances d’agir pour les mettre à profit du leur. Le désir-tyran peut être enrôlé par un métadésir, mais pas nécessairement.

Ainsi, lorsque je suis inapte à m’autodéterminer (à être conscient au plus possible de ce qui agit sur moi, à être la cause adéquate de mes affects), alors ma motivation à augmenter ma puissance d’agir, qui, on l’a déjà dit, n’a jamais une direction donnée (destinée), se laisse influencer de manière considérable par les objets extérieurs à moi-même. Or — et ce n’est pas une surprise —, nous ne vivons pas dans une société majoritairement basée sur l’éthique.

Lorsque je suis spectateur passif de centaines de milliers de publicités au cours de mon existence, je ne peux, en quelque sorte, nier l’existence d’un métadésir qui tend à nous faire consommer plus que davantage, et qui, par ailleurs, développe des associations de désirs-tyrans si puissantes qu’elles parviennent à contraindre les individus à modifier leurs habitudes. En critique de la société consumériste et productiviste, une telle association de désirs-tyrans est appelée un monopoleradical. N’entendons pas ici le monopole d’une marque ! Le monopole radical est un ensemble d’agents (désirs-tyrans) du métadésir qui se coordonne pour orienter de manière presque inévitable les désirs de tous les individus et collectifs. Ainsi, le système ne nous permet quasiment plus de nous passer d’une banque, car il nous serait presque impossible de trouver légalement un logement, un travail, de faire ses courses, etc. Le système bancaire est donc une forme de monopole radicale, qui oriente et conditionne les actes de l’ensemble des individus qu’il asservit.

Lorsque, tout au long de ma vie scolaire, je suis sujet à plusieurs centaines d’évaluations sans que je puisse en choisir le contenu, et sans que je puisse m’autoévaluer pour comprendre par moi-même mes lacunes et mes progrès, je ne peux, à nouveau, nier l’existence d’un métadésir qui tend à m’inculquer un savoir défini par une institution, et calibré pour la société capitalo-normée (c’est-à-dire, normé selon un système économique, social et juridique qui est notamment caractérisé par la propriété privée des moyens de production et d’échange, le pouvoir des actionnaires, la recherche du profit, la liberté des échanges, et l’accumulation du capital.) Pourtant, il m’est difficile de sortir de l’école publique sans que je ne sois sujet à de nombreuses difficultés, car la société est inéquitable sur ce point (absence d’aide financière, difficulté pour accéder à l’université et aux grandes écoles, donc potentiellement au marché du travail, etc.).

Lorsque, en tant que prof’ des écoles, je suis contraint de suivre un programme qui ne correspond pas nécessairement aux besoins d’apprentissages de chaque individu formant la classe, et que je ne peux pas choisir les évaluations qui correspondraient à leurs connaissances acquises, je ne peux nier ma servitude à un désir-tyran (l’éducation nationale), lui-même au service du métadésir dont on parlait dans le paragraphe précédent. Ma servitude, qui fait de moi un désir-maître (« Je fais ce que j’peux, mais c’est impossible que je puisse suivre individuellement 28 enfants en même temps ! Du coup je fais des concessions, et tant pis pour les quelques ateliers philo’ que je voulais mettre en place, ils sont trop en retard en maths… »), conditionne donc mes actes, et je vais alors tendre à réorienter l’ensemble des désirs individuels dans celui que je crois être le bon. En résumé, au service du métadésir.

Nous pourrions faire une liste sans fin de tels exemples. N’hésitez pas à poser ce texte quelques minutes pour identifier des métadésirs, désirs-tyrans ou désirs-maîtres pour lesquels vous accordez une partie de votre puissance d’agir. Et, si vous vous en sentez l’envie, je vous invite à tenter d’identifier les moments ou espaces où vous devenez vous-même un désir-maître ou un désir-tyran. Si vous en faites l’expérience de pensée, je vous conseille d’éviter toute culpabilisation de vous-même ou d’une personne extérieure : nous ne sommes jamais la cause adéquate de nos actes lorsque nous ne sommes pas justes, et nous agissons souvent sans nous rendre compte que nous sommes nous l’influence de causes extérieures puissantes. Si cette expérience révèle des dissymétries de pouvoir ou des situations problématiques dans lesquelles vous êtes impliqué, un des cheminements de pensée peut-être : sur quoi puis-je agir afin de ne pas reproduire ce que je trouve aliénant pour d’autres ou pour moi-même ?

Revenons-en à nos moutons. Je veux dire, nos affects, et le levier qu’ils représentent pour un désir qui voudrait en enrôler d’autres. Vous en avez peut-être déjà l’intuition, mais quelque chose qui parvient à nous émouvoir, à nous prendre par les sentiments (donc à jouer avec nos passions), peut généralement détenir une influence considérable sur nous. Ainsi, ce genre de bâtisseurs d’esprits façonnerait en partie notre vision du monde ? Il me semble que oui – pour ne pas dire que j’en suis convaincu. Prenons trois exemples pour nous aider à y voir plus clair :

- Après visionnage d’un documentaire émouvant, je me rends compte que les raisons pour lesquelles je suis ému viennent modifier à plus long terme ma perception. Par exemple, après avoir découvert le monde du handicap avec un documentaire « touchant » souhaitant sensibiliser la population, et agrémenté de musiques propices à me faire pleurer, alors ma vision de ce monde — hors de mon commun — se rapproche de celle que la réalisatrice souhaite nous donner (désir-maître). Ainsi, si elle a finement mené son coup, je serai davantage en empathie avec les prochaines personnes que je rencontrerai, et qui correspondent aux critères des personnes en situation de handicap que j’ai pu identifier dans le documentaire. Et lorsque j’entendrai un ami se moquer d’une personne en situation de handicap, je le moralise (moi-même devenu désir-maître) en lui disant que c’est inacceptable.

- [Situation fictive] Dans 98 % des films d’action, les filles sont des héroïnes incroyables, rusées et capables de résoudre des problèmes qui paraissent pourtant insurmontables. Comme les chaines télévisées (désirs-tyrans) en diffusent tous les soirs, et que mes parents (désirs-maitres) les regardent, alors, depuis mon enfance, j’ai des sentiments très positifs quand je pense à toutes ces ébouriffantes héroïnes. Ma vision du monde est évidemment conditionnée, et je pense que les filles, dans notre société, sont des personnes fortes, autonomes, qui m’aideront sans problème si je tombe en panne sur la route avec ma voiture.

- Je suis une manager et je gère une petite équipe dans une multinationale. Ma chef m’a dit que j’aurais quelques « avantages » si nos chiffres finissent en hausse. Je sais que j’ai de l’influence sur la majorité de l’équipe, et je leur fais miroiter une possible augmentation de salaire si nous obtenons des résultats suffisants d’ici la fin de l’année. J’ai informé l’équipe que je n’ai pas d’infos précises, mais que l’information vient d’en haut. Du coup, ils se sont mis à mettre la pression à Ahmed et Carole, les plus lents. Et j’en remets une couche de temps à autre, je leur dis qu’ils ralentissent le travail du groupe et qu’ils seront tenus pour responsables si nous ne parvenons pas aux résultats espérés.

- La manager représente un désir-tyran au service d’un métadésir, la multinationale.

- La manager a été confrontée à une affection aliénante (« quelques avantages en cas de hausse »), et a réorienté son désir en fonction de cette régulation externe. Sa motivation a été enrôlée par le métadésir, qui détient une emprise encore plus forte sur elle. Elle met sa puissance d’agir au service de celui-ci.

- La manager installe son équipe dans un état passionné, en réorientant leurs désirs pour s’accaparer leurs puissances d’agir, et ainsi servir son propre désir. Elle use d’une affection aliénante (« Votre salaire va augmenter si on a des résultats suffisants ! »). Les personnes ont ainsi l’illusion d’une joie basée sur l’envie d’avoir plus de pouvoir en tant que consommateurs, et de se hisser dans une classe sociale plus élevée.

- Les personnes de l’équipe deviennent en majorité des soutiens au désir-tyran, puisqu’elles agissent en se basant sur leur illusion de joie. Elles mettent ainsi la pression aux personnes divergentes, Carole et Ahmed. Ces dernières subissent ainsi des affections aliénantes (« Travaillez plus vite ! »). Ces régulations externes des personnes de l’équipe sont basées sur la haine que génère l’idée qu’elles puissent ne pas accéder à leur joie illusoire (leur augmentation de salaire). Ces régulations cherchent à externaliser les motivations d’Ahmed et Carole par la crainte d’une punition sociale (« C’est votre faute ! »). Ces co-désirs-maîtres cherchent donc à enrôler les puissances d’agir d’Ahmed et Carole pour leur permettre d’assouvir leur désir d’être augmenté.

- Dans la même logique, la manager plonge également Carole et Ahmed dans cet état passionné en leur infligeant une affection basée sur la culpabilité.

- Ainsi, tous les membres de l’équipe ont modifié leur comportement à la suite de régulations externes.

Dans ces différents exemples, toutes les affections rencontrées par les individus, sans exception, ont modifié les affects des personnes, et ont généré des passions joyeuses ou tristes. En surgissant dans la vie affective des individus, chaque affection constitue ainsi un stimulus, un événement, qui a interféré avec leurs désirs individuels. Voyons quelles pourraient être de possibles conséquences :

- Les affections, comme dans le premier exemple, ont une visée moralisante : pour le bien de la société selon le point de vue de la réalisatrice. Le désir de sensibilisation est louable, mais les effets sur les individus peuvent prendre des formes loin d’une éthique. Je m’explique : par exemple, une personne aliénée dans une empathie basée sur ses illusions pourrait, au final, se déconnecter de la réalité de ce que peuvent vivre les personnes en situation de handicap. Elle pourrait ainsi toutes les percevoir comme des « êtres à protéger », et non plus comme des « êtres » tout court.

- L’industrie du film, dans le second exemple, joue majoritairement avec des affections provoquant des passions joyeuses chez les individus, et qui détermineront des stéréotypes dominants en société. Ainsi, les individus adoptent des comportements qui correspondent à l’idée qu’ils se font de la femme, et peuvent alors, par exemple, discriminer des femmes qui divergeraient de cette vision dogmatique.

- Dans le dernier tableau, plutôt déprimant, les différentes affections ont clairement un objectif d’asservissement du pouvoir d’agir des personnes, et ce à toutes les échelles. Les affections génèrent des passions joyeuses (l’augmentation) et des passions tristes (colère, culpabilité…). Ici, tous les désirs des acteurs sont enrôlés par le métadésir.

Le levier affectif est donc un outil d’une puissance redoutable. En tant qu’actrice éducative, je peux parfaitement agir, comme on l’a vu, au service d’un métadésir aliénant, et donc, favoriser la persistance de la société telle qu’elle est aujourd’hui. Pour ce faire, affecter les gens en les plongeant dans un état passionné est efficace, c’est évident, mais il est désormais impossible de nier la portée aliénante que de tels mécanismes comportent. Ainsi, lorsqu’elle est envisagée avec un angle éthique, l’éducation ne peut pas mettre en œuvre de tels processus. Elle doit faire vivre un autre paradigme, radicalement différent. En tant qu’éthicateur, je suis conscient que je suis à l’origine d’un grand nombre d’affections extérieures que rencontrent les personnes pour lesquelles je déploie mes actes éducatifs dans les espaces que l’on partage. Toutefois, mon objectif est, notamment, de permettre à chacune de ces personnes de se rapprocher d’une éthique et d’un état d’autodétermination, où la personne s’anime en fonction de sa motivation interne, et où elle parvient à augmenter sa connaissance adéquate — donc à identifier de mieux en mieux l’ensemble des causes qui agissent sur elle. Et donc, un état où elle devient capable d’identifier ses passions afin qu’elle puisse être au maximum la cause adéquate de ses affects joyeux, tout en parvenant à écarter ses passions tristes. Un état, enfin, où la personne accroit sa puissance d’agir, et s’approche de plus en plus de la pleine possession de cette puissance.

Regardons ce que cela donne concrètement. Ci-dessous, voici quelques pistes en vrac, pour ne pas hiérarchiser. Sans être exhaustif, évidemment, car c’est à vous, ensuite, d’envisager ce qui correspond ou non à une posture éthique :

- Je ne peux pas utiliser des biais affectifs pour créer des illusions, afin d’orienter des personnes dans la direction qui me semble être la plus propice.

- Je ne peux donc pas chercher de l’affection en promettant en échange d’être gentil.

- Je ne peux pas chercher la résignation en menaçant pas la peur, la punition.

- Je ne peux pas chercher à moraliser une personne en la culpabilisant de ce qu’elle a fait.

- Je ne peux pas laisser libre cours à une injustice sans intervenir lorsque je constate que les personnes impliquées ne sont pas en mesure de se réguler par elle-même de manière juste.

- Je ne sais pas ce qui est bon pour l’autre, puisque, par essence, l’autre est différent, et a donc nécessairement des besoins différents des miens.

- Je ne peux pas guider mes actes par des passions, ils seraient nécessairement arbitraires, car je peux me sentir plus proche d’une personne plutôt qu’une autre. J’évite donc de réagir sous le coup des passions tristes — voire joyeuses — pour éviter des situations inéquitables et injustes.

- Si je me trompe, en régulant de manière injuste admettons, je tente alors une réparation de ce qui a été affecté négativement (tel que le rapport de confiance). Par exemple, en demandant des excuses, en expliquant pourquoi j’ai agi ainsi, quelles sont les limites de mes actes que j’ai identifiées, ce que j’essaierais de faire si une telle situation vient à se reproduire…

- Je ne peux utiliser les passions ou les illusions d’une personne pour servir mon propre intérêt.

- Dans cette optique, je ne peux pas mettre en œuvre une manœuvre de séduction.

- Je propose des réflexions, des discussions, des activités, permettant aux personnes d’identifier leurs illusions.

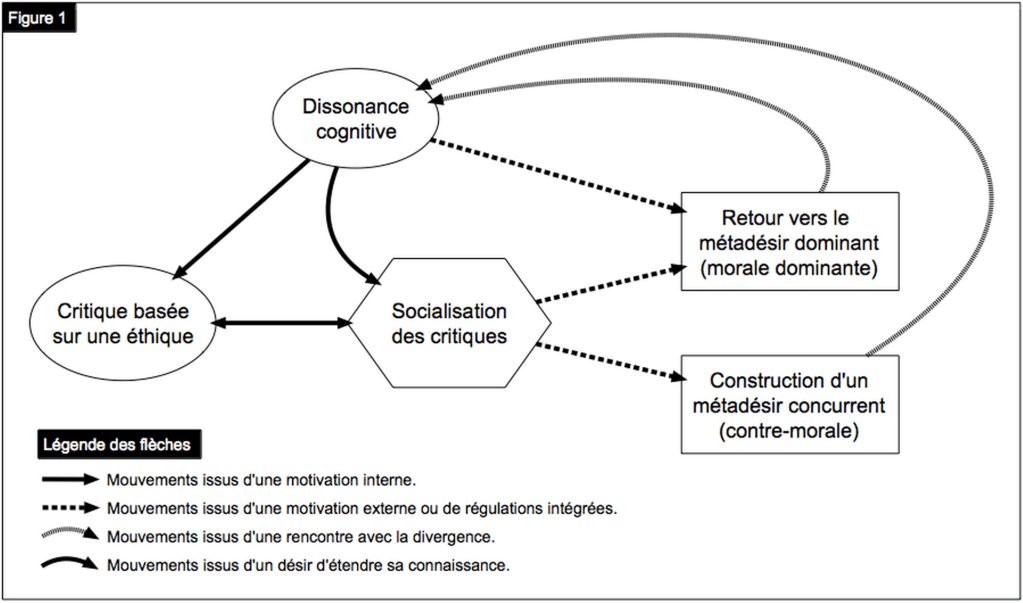

- Je délaisse le pilotage des apprentissages dès que j’en ai l’occasion, afin que les personnes puissent progressivement accéder à un état d’autonomie.